artemis 1

Le module de service européen pour la mission Artemis 1 est en cours d’alimentation.

L’ESM a tout d’abord été mis sous tension pour vérifier à nouveau ses systèmes après son court voyage de quelques kilomètres du Neil Armstrong Operations and Checkout facility au Multi Payload Processing Facility réalisé mi-janvier dernier.

Ensuite, il a été alimenté avec du MON3 (Mixed oxides of nitrogen), un mélange de deux oxydes d'azote utilisés comme comburant dans les propergols liquides azotés. Ce propulseur est toxique et possède un fort potentiel de corrosion, donc un grand soin a été pris pour protéger le personnel et l'intégrité de l'engin spatial pendant cette opération.

Après le comburant viendra le carburant (du MNH, monométhylhydrazine, utilisée comme ergol pour la propulsion spatiale) qui sera pompé dans les réservoirs du module de service européen. Pendant le fonctionnement des moteurs de vol, lorsque le carburant est mélangé avec l'oxydant dans les chambres de combustion du moteur, le mélange se dilate et se propage hors des buses du propulseur pour contrôler la trajectoire d'Orion pendant sa mission autour de la Lune et son retour sur Terre.

Le ravitaillement a commencé la semaine dernière et le chargement en MON3 s'est terminé le 1er avril. Le MMH suivra plus tard. Ensuite, le système sera alimenté en hélium à haute pression qui sert d'agent de pressurisation pour les réservoirs de propulseur du module de service européen, garantissant la pression correcte aux entrées du moteur.

Une fois que cela sera terminé, le vaisseau spatial sera déplacé vers le « Launch abort system facility », où il sera intégré au système d'interruption du lancement (LAS), avant d'être hissé au-dessus du lanceur dans le VAB, en attendant son déploiement vers la rampe de lancement et son lancement.

Mise à jour, le 23 mai :

Le chargement du réservoir d'oxydant du module de service d’Artemis 1 par l'équipe EGS (Exploration Ground Systems) s'est terminé le 31 mars et la pressurisation pour le vol a été achevée le 1er avril 2021. 4,6 tonnes d’oxydant (Ox) ont été chargé et l'équipe a terminé les contrôles de pression des réservoirs.

Le 21 avril, le carburant a été à son tour chargé et le 22 avril, suite à l’intrusion d’un oiseau dans la highbay qui a lâché une déjection sur le vaisseau spatial, celui-ci s’est retrouvé sous une bâche en plastique afin de le protéger d’une nouvelle « attaque »…. Une « non-conformité » a donc été rédigée et l'ingénierie a évalué les mesures correctives à prendre. Le 10 mai, la situation était redevenue nominale sans que l’on sache ce qui a été fait (sans doute, un simple nettoyage).

Le 18 mai, le chargement en carburant du module d’équipage Orion était terminé.

Transfert d’Orion Artemis 1 vers le MPPF

Samedi, les ingénieurs en charge du vaisseau spatial Orion l’ont transféré du Neil Armstrong Operations & Checkout Building au Multi-Payload Processing Facility (MPPF) du KSC en Floride.

/image%2F0958463%2F20210117%2Fob_db037c_o-c.jpg)

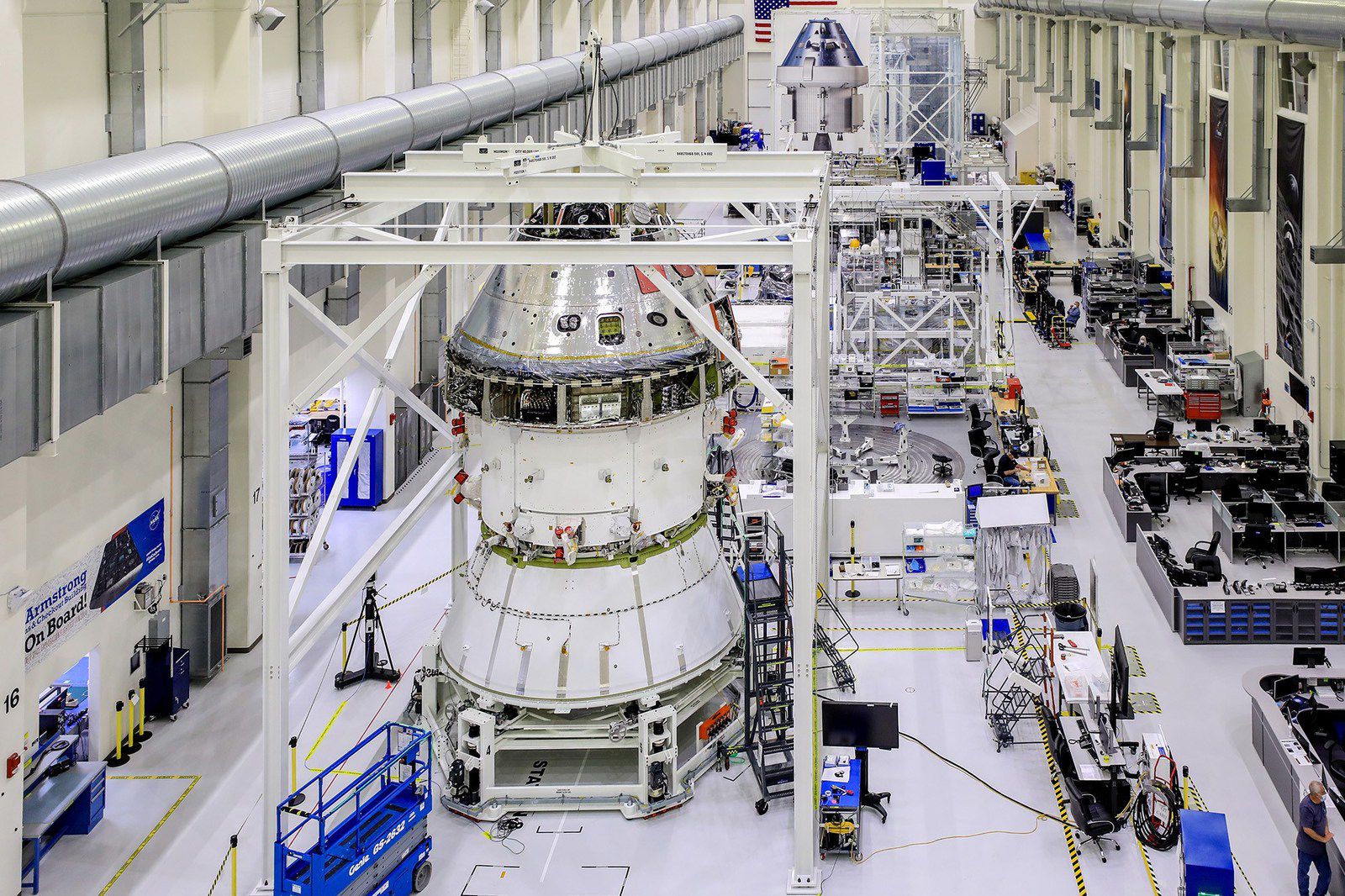

Le Neil Armstrong Operations & Checkout Building, outre ses quartiers d’équipage, de dortoirs et d’habillage pour les astronautes, est un grand atelier utilisé pour la fabrication et le contrôle des vaisseaux spatiaux habités. Depuis avril 2020, Orion y a été assemblé, testé et préparé pour son lancement.

/image%2F0958463%2F20210117%2Fob_1697c8_mppf.jpg)

Ces opérations terminées, le vaisseau a été transféré hier au MPPF. Cet édifice, construit au milieu des années 90, est utilisé pour le traitement des vaisseaux spatiaux et charges utiles. Déplacé hors de l'O & C, coiffé d’un couvercle, sur une palette adaptée et d'un système de palier à air qui se trouve au-dessus d'un transporteur, Orion sera positionné sur un stand permettant un accès à 360°. Tous les gaz et fluides tels l’ammoniac, l'hélium et l'azote seront alors chargés dans les modules d'équipage et de service par les ingénieurs et techniciens d'EGS (Exploration Ground Systems) de la NASA, son entrepreneur principal Jacobs Technology et d'autres organisations.

Le ravitaillement en carburant de ces produits dangereux, dont certains ont été utilisés dans le système de manœuvre et les unités de puissance hydraulique de la Navette spatiale, sera effectué à distance depuis la salle du centre de contrôle des lancements (LCC). Divers racks d'équipements électriques de soutien au sol permettront aux techniciens d'alimenter l'engin spatial et d'effectuer des opérations de service à distance. La température et l'humidité du vaisseau seront étroitement contrôlées à l'aide de mini-unités de purge portables, qui fournissent un débit constant d'air conditionné.

/image%2F0958463%2F20210117%2Fob_b5be9f_screenshot014.jpg)

/image%2F0958463%2F20210117%2Fob_0e22ee_screenshot015.jpg)

Les équipes orneront également Orion avec le logo « worm », symbole emblématique de la NASA, sur l'adaptateur du module d'équipage, ainsi que l’insigne de la NASA et les décalcomanies de l'Agence spatiale européenne sur les panneaux de carénage largables qui protègent le module de service du véhicule lors du lancement.

Avec ce transfert formel de propriété du programme Orion et de l'entrepreneur principal Lockheed Martin, le vaisseau spatial passera de la fabrication et de l'assemblage au traitement pour le vol.

Une fois Orion ravitaillé et les dernières vérifications effectuées, son couvercle de transport réinstallé, les ingénieurs déplaceront le vaisseau spatial vers le Launch Abort System Facility, où la tour du système d’abandon au lancement (LAS) ainsi que les panneaux de protection qui lui donne sa forme aérodynamique seront installés.

L'ESM lors d'Artemis 1, en vidéo, par l'ESA.

Cette vidéo du vaisseau spatial Orion donne un aperçu de la première mission - sans astronautes – d’Artemis 1, en se concentrant sur le module de service européen de l'ESA qui alimente le vaisseau spatial.

Orion effectuera un survol de la Lune, en utilisant la gravité lunaire pour gagner de la vitesse et se propulser à 70 000 km au-delà de notre satellite, à près d'un demi-million de kilomètres de la Terre - plus loin qu'aucun humain n'ait jamais voyagé.

Lors de son voyage retour, Orion effectuera un autre survol de la Lune avant de revenir sur Terre. Le voyage durera environ 20 jours, se terminant par un amerrissage dans l'océan Pacifique sans le module de service européen qui se sépare avant la phase d’entrée atmosphérique et s’y consume sans danger.

/image%2F0958463%2F20210109%2Fob_7d65f2_screenshot003.jpg)

Vous noterez que lorsque l'ICPS allume ses propulseurs, les panneaux solaires sont orientés vers l'arrière, ceci afin de réduire les contraintes sur leurs structures. (Image ci-contre)

/image%2F0958463%2F20210109%2Fob_adef92_screenshot005.jpg)

A contrario (image ci-dessus), lors de l'allumage de l'ESM, ces mêmes panneaux solaires sont orientés vers l'avant afin de les protéger du moteur principal. Ce dernier est plus proche de l'ESM que ne le sont ceux de l'ICPS et produit aussi moins de puissance donc de contraintes.

La Nasa choisi l’option « utiliser tel quel » !

Fin novembre, lors de l'assemblage final du vaisseau spatial Orion au Kennedy Space Center en Floride, les ingénieurs ont identifié un problème avec un canal redondant sur l'une des cartes de communication d’une des huit unités d'alimentation et de données (PDU) du vaisseau Orion.

En tant que vaisseau spatial habité, Orion est construit avec beaucoup plus de redondance qu'un vaisseau classique. Mais pour la mission Artemis 1 non-habitée, le PDU concerné, qui est toujours entièrement fonctionnel, n’utilisera que son canal principal. Il en a été décidé ainsi.

/image%2F0958463%2F20201218%2Fob_474ab6_1.jpg)

Les ingénieurs avaient 2 solutions : « utiliser tel quel » avec le reste de degré élevé de redondance disponible ou retirer et remplacer le boîtier. Ils ont déterminé qu'en raison de l'accessibilité limitée à ce boîtier particulier, du degré d'intrusion dans l'ensemble des systèmes de l'engin spatial et d'autres facteurs, le risque de dommages collatéraux l'emportait sur le risque associé de la perte d'une branche de redondance dans un système déjà hautement redondant. Par conséquent, la NASA a pris la décision de continuer sur sa lancée et de procéder à la suite du traitement du véhicule.

Les ingénieurs terminent actuellement les toutes dernières activités et transféreront Orion avec son ESM mi-janvier du « Neil Armstrong Operations and Checkout Facility » au « Multi-Payload Processing Facility » pour débuter son ravitaillement et le préparer pour l'intégration avec le SLS.

Cette nouvelle chronologie n'a pas d'impact sur le calendrier de lancement, et la NASA reste sur la bonne voie pour un lancement en novembre 2021.

Malgré la défaillance d’un composant d'alimentation électrique, l’installation des éléments d’Orion continue.

Fin novembre, les ingénieurs de Lockheed Martin travaillant sur Orion s’aperçoivent qu'un canal redondant d’un des huit PDU (Power and Data Unit), principaux boîtiers d'alimentation et de données, est tombé en panne. Cette déficience n’empêche absolument pas le PDU d’être pleinement opérationnel mais plusieurs mois seront sans doute nécessaires pour remédier à ce problème.

En effet, le composant est difficile à atteindre. Il est situé dans l’adaptateur du module d’équipage qui connecte Orion à son module de service. Pour y accéder, il faudrait séparer Orion de l’ESM, processus qui pourrait prendre jusqu’à un an…

Une autre option, jamais tentée auparavant, consisterait à percer une ouverture dans l’adaptateur pour accéder au PDU. Cette manœuvre aurait pour avantage de ne durer que 4 mois.

L’autre option, la plus simple, serait de voler tel quel. A suivre donc…

Pendant ce temps, les travaux se poursuivent sur Orion.

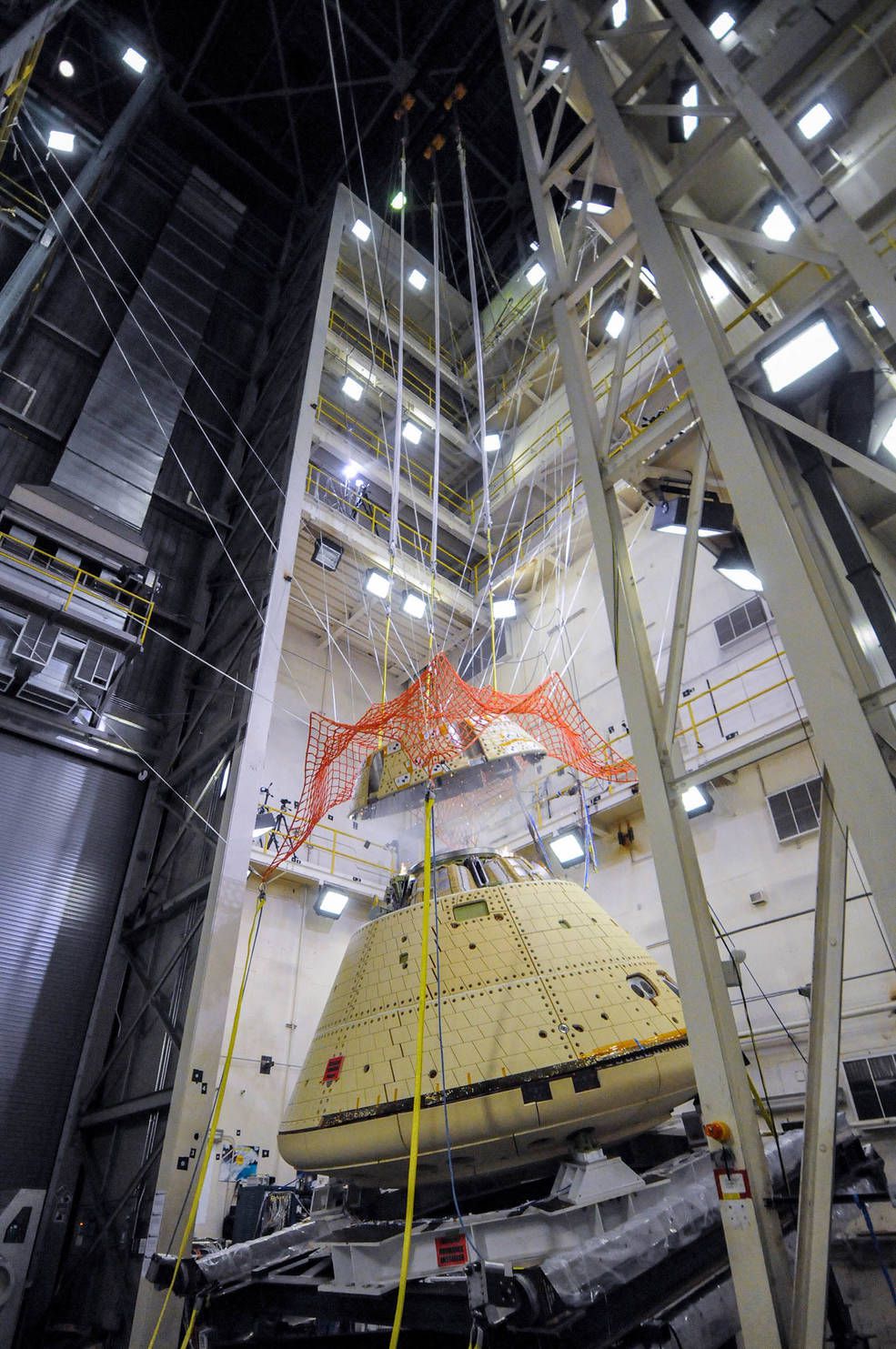

Fixé au sommet d'Orion Artemis 1 se situe le « couvercle de baie avant » (forward bay cover), brillant et nouvellement installé.

Cette pièce essentielle protégera la partie supérieure du module d'équipage lors du retour dans l'atmosphère terrestre à des vitesses de plus de 40 000 km/h. Après la rentrée, des mécanismes de largage généreront suffisamment de poussée pour larguer ce couvercle et permettre aux trois parachutes principaux de se déployer, de stabiliser et de ralentir la capsule à 30 km/h voire moins pour un amerrissage en toute sécurité dans l'océan Pacifique.

Installation des carénages su l'ESM

Les panneaux solaires maintenant posés sur Orion Artemis 1, c’est au tour des carénages de protection du module de service européen (ESM) d’être installés par les techniciens de Lockheed Martin, entrepreneur principal pour Orion.

Au nombre de trois, ils sécurisent l’ESM afin de le protéger des contraintes lors du lancement.

Une fois cette opération réalisée, ce sont le logo NASA et le drapeau américain qui ont été posés sur le vaisseau Orion.

Les prochaines étapes consisteront à "faire le plein" d'Orion avant de l'installer sous son système d'abandon au lancement puis de le hisser en haut du SLS...

Pose des panneaux solaires et des logos sur Orion Artemis 1

La semaine dernière, les panneaux solaires d’Orion pour la mission Artemis 1 ont été posés.

Des caméras, installées à l'extrémité des panneaux, devraient nous donner d'extraordinaires vues lors du transit vers la Lune...

Vint ensuite la pose des logos NASA et ESA sur le dessous de l'adaptateur de module d'équipage (CMA – Crew Module Adapter) d'Orion. C’est le retour du célèbre logo « ver », introduit en 1975 et retiré en 1992, qui a fait son retour en 2020 alors que l'agence inaugure une nouvelle ère de vols spatiaux habités.

Quant au logo de l'ESA, il reflète notre nature européenne et nos activités pionnières dans l'espace. Il incorpore simplement le nom « ESA » commun à toutes les langues des États membres. L'Europe est représentée par un «e» circulaire, superposé au globe qui représente notre planète Terre. Le point blanc représente un satellite en orbite.

L'image du ver, ainsi que le logo de l'ESA, ont été découpés en décalcomanies à l'épreuve du vol par le « Launch Equipment Shop » du Kennedy Space Center.

Ultime test des panneaux solaires de l'ESM

Le 10 septembre dernier, au centre spatial Kennedy en Floride, un panneau solaire d'Orion a été déplié et testé une dernière fois, avant d'être replié en vue de son lancement. La prochaine fois qu'il se déploiera, il sera en orbite autour de la Terre, l'année prochaine.

Le premier module de service européen qui alimentera Orion dans le cadre de la mission Artemis I autour de la Lune est en phase finale d'intégration et de vérifications au Neil Armstrong Operations and Checkout et l'une des dernières tâches est de connecter les quatre grandes ailes solaires à la structure principale de l’ESM.

/image%2F0958463%2F20200922%2Fob_b28903_2.jpg)

Chaque aile de 7 m est articulée en deux points afin de pouvoir être repliée pour s'adapter à la coiffe du Space Launch Systems. Après le lancement et en orbite terrestre, les quatre ailes se déplient pour s'étendre sur 19 m, pivotent et tournent pour collecter l'énergie solaire, la transformant en électricité pour alimenter les systèmes du vaisseau spatial.

Les ailes étant conçues pour être déployées dans l'espace, elles ne sont donc pas faites pour résister à la gravité terrestre. Pour tester leur fonctionnement, elles sont déployées avec une plate-forme montée sur rail qui les soutient par le haut et suit leur déploiement. Cette vidéo, réalisée plus tôt cette année, montre la structure et le déploiement.

«Il s'agit d'une étape importante pour les équipes car nous avons maintenant terminé toutes les intégrations matérielles importantes. Nous ne reverrons plus ces panneaux solaires… sauf devant la caméra après le lancement », souligne Dominique Siruguet, responsable de la campagne du module de service européen de l'ESA.

Les panneaux solaires utilisent des cellules de la société américaine SolAero Technologies qui sont assemblées par Airbus Defence and Space aux Pays-Bas, tandis que le mécanisme d'entrainement des panneaux est fabriqué par Ruag en Suisse. En plein soleil, ils fourniront 11,1 kW de puissance - assez pour faire fonctionner deux foyers européens typiques.

Installation de l'adaptateur d'Orion

Les techniciens du Kennedy Space Center en Floride travaillent à installer l’adaptateur qui reliera le vaisseau spatial Orion à son lanceur pour la mission Artemis I autour de la Lune. Il s'agit de l'une des dernières opérations matérielles majeures pour Orion à l'intérieur du « Neil Armstrong Operations and Checkout Building » avant son intégration avec le SLS.

Le cône de l'adaptateur du vaisseau spatial (vu en bas de la pile illustrée par les photos en fin d'article) se connecte au bas du module de service d'Orion et rejoindra plus tard un autre adaptateur connecté au sommet de l'étage de propulsion cryogénique ICPS du SLS. Pendant le processus d'installation du cône sur Orion, le vaisseau spatial est sorti de la cellule d'assemblage et de tests finaux (Final Assembly and Systems Testing – FAST), et placé sur un support nommé Super Station.

Après avoir lancé Orion vers la Lune, le vaisseau spatial se séparera de l'ICPS et de son cône adaptateur à l'aide de pyrotechnie et de ressorts.

Ensuite, avant de positionner Orion sur la fusée, les techniciens devront installer les revêtements qui protègent les conduites de fluide et les composants électriques de l'adaptateur du module d'équipage qui relie Orion au module de service. Ils installeront également les panneaux solaires qui fourniront à Orion de l'énergie, les carénages largables de l'adaptateur du vaisseau spatial qui renferment le module de service lors du lancement ainsi que le couvercle de la baie avant qui protège le système de parachutes.

Aboutissement des tests pour le STA d’Artemis 1

Le STA (Structural Test Article pour Maquette de Tests Structurels), vient de terminer ses 330 jours d’essais.

Avant que les astronautes de la NASA pilotent le vaisseau spatial Orion pour les missions Artemis, les ingénieurs se devaient de tester minutieusement sa capacité à résister aux contraintes de lancement, de montée en orbite, aux conditions difficiles du transit dans l'espace lointain et du retour sur Terre. Ces essais du STA requis pour qualifier la conception d'Orion ont commencé dès le début 2017 et comprenaient 20 tests, utilisant six configurations différentes - d'un seul élément au vaisseau complet - et diverses combinaisons entre les deux.

Ces tests, achevés en juin de cette année, ont tous validé la durabilité structurelle d'Orion pour toutes les phases du vol d'Artemis 1.

Le STA, dans sa configuration «full stack» : module d'équipage, module de service, système d'abandon au lancement, adaptateur de vaisseau spatial et carénages largables

Parmi ces 20 épreuves, on peut citer des expérimentations de charges pour s'assurer que les structures de l’engin spatial résistent aux charges intenses du lancement et de la rentrée atmosphérique, des tests acoustiques et de vibrations pour évaluer comment Orion et ses composants tolèrent les forces vibratoires intenses, des essais de chocs pyrotechniques qui recréent les puissantes explosions pyrotechniques nécessaires aux séparations critiques pendant le vol tels que les séparations de modules et les largages de carénage, et un test de foudre pour évaluer les dommages potentiels au matériel de vol en cas d’exposition du véhicule à un coup de foudre avant le lancement.

Chez Lockheed Martin à Denver, les équipes ont travaillé 24 heures sur 24 pendant des jours pour préparer ces essais, les exécuter, démonter puis reconfigurer le STA pour le prochain test, aboutissant à 330 jours réels d’épreuves en tout genre. Au cours de certaines de ces phases, les ingénieurs ont poussé les pressions, les charges mécaniques, les vibrations et les chocs jusqu'à 40% au-delà des conditions les plus sévères prévues pendant la mission, analysant les données pour confirmer que les structures de l’engin spatial résistent aux environnements extrêmes de l'espace.

Alors que le vaisseau Orion se prépare au Kennedy Space Center pour sa première mission, la campagne STA se poursuivra au-delà d'Artemis 1, intégrant des tests de charges structurelles sur le système d'abandon au lancement et des essais d'impact sur l'eau du module d'équipage en vue de la mission Artemis 2 - le premier vol autour de la Lune avec des astronautes. Pour Artemis 3, la mission qui verra la première femme et le prochain astronaute masculin atterrir à la surface de la Lune, le STA sera utilisé pour des tests sur le système d'amarrage du vaisseau spatial.

/image%2F0958463%2F20221129%2Fob_a72a24_orion.jpeg)

/image%2F0958463%2F20210406%2Fob_a480c2_1.png)

/image%2F0958463%2F20210117%2Fob_11ac3f_2.jpg)

/image%2F0958463%2F20210117%2Fob_1d496f_orion-3-avant-l-empaquetage.jpg)

/image%2F0958463%2F20210117%2Fob_4c9906_1.jpg)

/image%2F0958463%2F20210117%2Fob_2eb537_3.jpg)

/image%2F0958463%2F20201203%2Fob_ec7b42_1.jpg)

/image%2F0958463%2F20201203%2Fob_5c443a_2.jpg)

/image%2F0958463%2F20201031%2Fob_cc82bb_screenshot010.jpg)

/image%2F0958463%2F20201031%2Fob_3a3a82_screenshot008.jpg)

/image%2F0958463%2F20201031%2Fob_180149_screenshot009.jpg)

/image%2F0958463%2F20201104%2Fob_e5c92e_1.jpg)

/image%2F0958463%2F20201031%2Fob_b55000_a.jpg)

/image%2F0958463%2F20201006%2Fob_44d50a_screenshot001.jpg)

/image%2F0958463%2F20201006%2Fob_1b7629_screenshot002.jpg)

/image%2F0958463%2F20201006%2Fob_995740_screenshot003.jpg)

/image%2F0958463%2F20201006%2Fob_d2b976_1.jpg)

/image%2F0958463%2F20201006%2Fob_10c6ff_screenshot004.jpg)

/image%2F0958463%2F20201006%2Fob_19b2a9_1.jpg)